이미지 확대보기

이미지 확대보기또한 '성과주의' 원칙에 따라 지난해에 이어 올해도 승진 잔치를 벌일지 주목된다. SK하이닉스는 지난해 호실적을 낸 공을 인정받아 역대 두 번째 규모인 41명의 승진자를 배출한 바 있다.

◇박성욱 유임 전망… 부사장 소폭 변화

28일 SK하이닉스에 따르면 박성욱 SK하이닉스 최고경영자(CEO) 부회장은 등기이사 임기가 2021년 끝난다. 박 부회장은 올해 3월 주주총회에서 연임에 성공해 2013년 대표이사로 선임된 후 SK하이닉스를 약 5년간 이끌어왔다.

박 부회장은 올해 인사에서도 유임이 점쳐진다. 등기이사 임기가 아직 3년이 남은 데다 SK하이닉스 성적표도 좋기 때문이다.

SK하이닉스는 올해 3분기 누적 매출액 30조5070억원, 영업이익 16조4137억원을 기록했다. 아직 4분기가 남아있지만 이미 지난해 연간 매출액(30조1094억원)과 영업이익(13조7213억원)을 돌파했다.

다만 그룹 내 몇 안 되는 '장수 CEO'라는 점은 부담이다. SK그룹에서 5년 이상 재직 중인 CEO는 박 부회장을 포함해 변영삼 SK실트론 사장, 조기행 SK건설 부회장, 유정준 SK E&S 사장, 함스테판 윤성 SK D&D 사장 등 5명뿐이다.

사장단에선 이석희·정태성 사장이 자리를 지킬 것으로 보인다. 이는 지난 3년간 퇴임 혹은 승진한 사장 인사가 4년차 이상인 점을 감안한 것이다. 2013년 사장직에 오른 박성욱 당시 사장은 부회장 승진까지 4년이 걸렸다. 김준호 사장은 2013년 선임돼 올해 3월 퇴임했다.

이들에 비해 이석희·정태성 사장은 재임 기간이 짧다. 정태성 사장은 삼성전자 출신으로 지난해 3월 영입됐다. 이석희 사장도 2016년 12월 인사에서 승진했다.

부회장·사장과 달리 부사장에서는 변화의 폭이 크지 않을 전망이다. 가장 큰 관심사는 홍성주 CIS 비즈니스담당 부사장의 거취다. 2014년 연말 인사에서 승진한 홍 부사장은 현재 부사장 9명 중 재임 기간이 가장 길다. 나이도 57세로 이상선(58), 이명영(57), 진교원(57) 부사장 다음으로 많다.

◇올해 인사 방향타 ‘D램’

업계에선 실적 경신을 이어간 SK하이닉스가 대규모 승진자를 배출할 것으로 일찌감치 점치고 있다. 이 회사의 올해 연간 매출은 42조원, 영업이익은 22조원으로 전망된다.

SK하이닉스가 사상 최대 실적을 일궈낸 데에는 D램이 큰 역할을 했다. 시장조사기관 IDC에 따르면 SK하이닉스는 올 2분기 매출 기준으로 D램 글로벌 시장 점유율이 30.0%를 기록했다. 전분기(27.2%) 대비 2.8%P 상승한 규모로 SK하이닉스는 처음으로 30% 고지를 넘게 됐다. 업계 1위 삼성전자가 2.3%P 떨어진 것과 대조적이다.

이에 따라 올해 인사에 D램 관련 사업부에는 대대적인 ‘승진 파티’가 있을 것으로 관측된다.

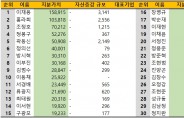

아울러 SK하이닉스가 ‘그룹 계열사 중 최다’와 ‘역대 최대 승진자’ 타이틀을 동시에 안을지 여부도 주요 관전 포인트다. 이 회사는 작년 연말 그룹 계열사 중 가장 많은 승진자를 배출했지만 2014년 세운 기록(43명)은 넘지 못했다. 이 기록은 4년째 깨지지 않고 있다. SK하이닉스는 ▲2015년 19명 ▲2016년 25명 ▲2017년 41명의 임원을 승진시켰다.

한편 SK그룹은 지난 19일부터 계열사 임원 평가에 들어갔다. 평가에 통상 일주일이 걸리는 점을 고려하면 이르면 이달 말 혹은 내달 초에 승진 인사 윤곽이 나올 전망이다. SK하이닉스 관계자는 "인사 시기와 규모는 아직 알 수 없다"고 말을 아꼈다.

오소영 기자 osy@g-enews.com